羽黒山松例祭

明けましておめでとうございます。

新年が皆様にとって佳き年となりますように祈念申し上げます。

さて、大晦日から元旦にかけて北日本の日本海側は爆弾低気圧の通過にともない、大荒れの天気になりました。

交通機関も大幅に乱れ、帰省や行楽の足にも大きく影響が出たことでしょう。

そんな『冬の嵐』のなか、羽黒山山頂では『松例祭』が行われました(『羽黒山松例祭』の概要については⇒こちら)。

午前11時過ぎ、祭りの舞台のひとつとなる『補屋(しつらえや=しづらや)』に百日行(『冬の峰』)の最終日を迎えた位上・先途の両松聖を迎え、若者衆一同と共に祈願を行い、いよいよ祭りの始まりです。

午後3時前には、庭上(合祭殿前の広場)で前日に作っておいた『大松明=ツツガムシ』の一部を解体し、綱を短く切った『切り綱』を用意しました。

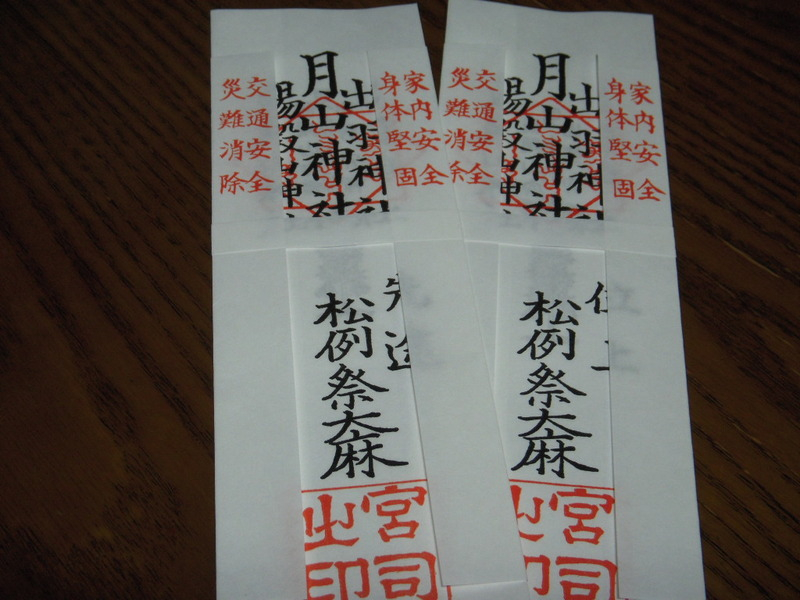

そして松聖による祈願のあと、切り綱は庭上に集まった見物客にまかれます(『綱まき神事』)。

この切り綱を軒先などに飾っておくと災難消滅や家運向上のご利益があるとされているので、まかれる切り綱を手に入れようとする見物客の熱気もすごいものがあります。

最後には数本の切り綱を相撲で争う場面も見られました。

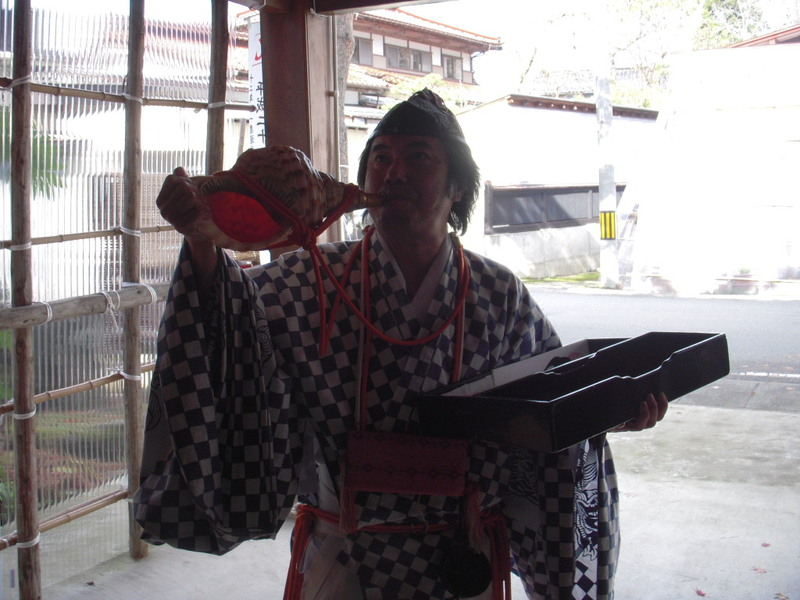

また、7時頃からは4本の『引き綱』を大松明のどの位置につけるかを、若者頭が酒を酌み交わしながら決める『綱さばき』が行われました。

それぞれの若者頭の責任とプライドがぶつかり合う真剣勝負。赤々と燃え上がる焚き火の炎と、次々に『大椀(だいわん)』に注がれる酒が熱気に拍車をかけます。

その後、大松明を立てて焼き払う場所に穴を掘る『砂はき行事』や、大目付が若者頭に祭りの定め事を言い渡す『御定目(ごじょうもく)』などを経て、いよいよ祭りのクライマックス『大松明引き』です。

いったん解体されて死んだはずのツツガムシが夜になると息を吹き返します。

そのツツガムシ(=悪鬼・災厄の象徴)をもういちど大松明に作り直し(『まくり直し』)焼き払うことで、ツツガムシを完全に退治するのが『大松明引き』です。

合祭殿の中で進行している『験競べ(げんくらべ)』の中で吹かれる五番法螺を合図に、火のつけられた位上方・先途方の大松明がいっせいに引き出され、起こし立てられて燃やされます。

大松明引きが終わり、若者衆の大半が綱を担いで山を降りた頃から、山頂ではもうひとつの行事である『国分け神事』と『火の打替え神事』が静寂のなかで行われました。

神事の結果を宮司に報告する『御披露』、『昇神祭』、精進落しの『にしの寿司』を経て、満願成就した両松聖は、小聖、稜持(かどもち)、若者頭らとともに久方ぶりのご自宅へと戻られました。

これで今年の松例祭は無事に終わりました。

あとは各町で頂いた引き綱を飾ったり、各種の祝い事や反省会などが続きます。

最近のコメント