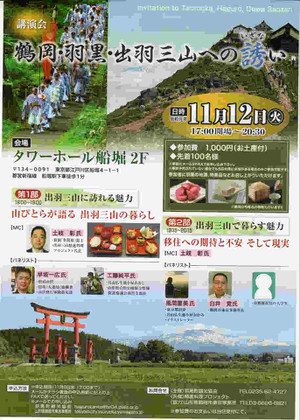

鶴岡・羽黒・出羽三山の魅力を伝え、観光はもちろん、移住をも考えてみませんか、というイベントを東京で開催します。

羽黒町観光協会と私たち出羽三山精進料理プロジェクトがタッグを組み、鶴岡市東京事務所の全面的なご協力の下に開催いたします。

イベントは二部構成。第一部では出羽三山を生活、仕事の場とする三人が出羽三山での暮らしとその魅力について語ります。第二部では実際に移住された方、行政の方、また、移住を考えていらっしゃる若者、それぞれの立場から、鶴岡、羽黒、出羽三山への移住について期待や不安、現実、支援のあれこれについて語っていただきます。会場では軽食や羽黒の特産品、お酒などもお召し上がりいただきながら、参加された皆様を鶴岡、羽黒、出羽三山へと誘(いざな)いたいと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日時 11月12日(火) 17:00 開場 (終了予定20:30)

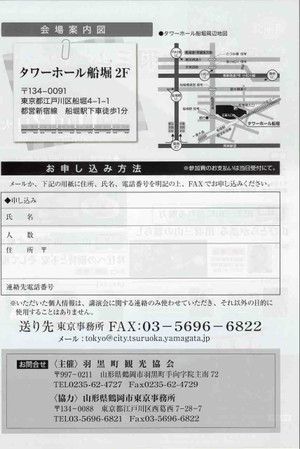

会場 江戸川区船堀のタワーホール船堀2F(都営新宿線船堀駅1分)

参加費 ¥1000(おみやげ付き)

参加は先着100名様となります。

お申込みは下の申込用紙をダウンロードしてFAXしていただくか、Eメールでお早めにお願いいたします(氏名、住所、電話番号、参加人数を明記してください)。

FAX 03-5696-6822(鶴岡市東京事務所)

Eメール:hagurokanko@bz04.plala.or.jp (羽黒町観光協会)

tokyo@city.tsuruoka.yamagata.jp (鶴岡市東京事務所)

←クリックのご協力をお願いします。

←クリックのご協力をお願いします。

最近のコメント