館内情報

2010年3月 3日 (水)

2010年3月 1日 (月)

多聞館のお雛様(その2)

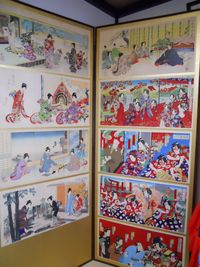

これは押し絵雛と共に酒田の女将の実家から譲り受けたものです。

もともとは錦絵を張り合わせたものを竹棒に挿して幕のようにして飾っていたそうですが、使い勝手と保存を考えて一対の屏風に仕立てました。

ほとんどは明治時代の印刷物のようで、歌舞伎を題材にしたものが多いのですが、お雛様風の図柄もあります。

ほとんどは明治時代の印刷物のようで、歌舞伎を題材にしたものが多いのですが、お雛様風の図柄もあります。

特に赤色が鮮やかで、雛飾りもいっそう賑やかになります。

また、雛飾りの向かいには六曲一双の十二ヶ月花鳥図屏風も飾っています。

こちらは多聞館で長らく所蔵している間に傷みが激しくなっていたものを、去年表装をしなおしたものです。

酒井抱一の銘は入っていますが、真贋のほどは???です。

おひな様は明るく賑やかに・・・。

春を迎える喜びと共に心浮き立つ弥生三月です。

2010年2月27日 (土)

多聞館のお雛様(その1)

庄内各地では雛人形の公開展示やひな祭りにまつわるイベントなどが予定されています。

多聞館でも、本日2月27日《土》から4月 4日《日》までの期間、所蔵の雛人形を展示しております。

ご宿泊プランは⇒こちら

多聞館の所蔵の雛人形は3種類あります。

ひとつは明治時代に作られた『押し絵雛』。

型紙生地を貼り付けて作った人形を台に挿し立たものです。

多聞館の女将の祖母とその妹が酒田で作ったもので、3年ほど前に女将の実家から受け継ぎました。

お雛様以外にも、三番叟や歌舞伎のキャラクター、舞妓姿の人形などもあり賑やかです。

私の祖父が求めたものです。

残念ながら、多くが毀損してしまい、写真の2体と右大臣・左大臣しか残っていません。

私の父が姉の誕生を機に求めたものです。

そのほかに、祖母が作りためた『木目込み人形』や『博多人形』、祖父が戦時中に求めた『シナ人形』なども一緒に飾っています。

雛人形を飾り終わると屏風を立て、雛菓子や雛膳を供えてさらに賑やかになるのですが、 その様子はまた次回にお伝えします。

2009年12月29日 (火)

正月準備あれこれ

明日からは松例祭の奉仕で羽黒山山頂に詰めっきりになるので、今日は正月を迎えるための準備をあれこれ行いました。

まずは館内あちらこちらの松飾り。

松とユズリハ、それに葉牡丹などの花を添えにして女将が鉢に生けたり、玄関の柱に飾ったり。

ほんの少しの飾りながら、正月ムードがぐっと高まります。

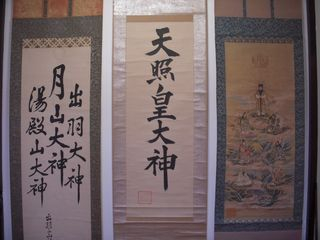

また、茶の間の大掃除の後、床の間の掛け軸を正月仕様に替えたり、神棚の切り下げ(御幣)を新しいものに替えたり。神様と共に新年を祝うという感覚はやはり日本人です。

それから、業者さんなどから頂いた来年のカレンダーにひもを取り付け、館内各所の今年のカレンダーと交換して回りました。

多聞館では頂いたカレンダーは、感謝の意味を籠めて全て館内のどこかに掲示しています。

不景気の昨今とは言うものの、多聞館では今年は去年以上のカレンダーを頂きました。

年賀状の枚数の増加も含め、お付き合いの広がりのあったよい一年だった証でしょう。

年末年始にご利用いただくのお客様に向けて、食材の準備も行いました。

雑煮用のもち米を研ぎ、干し唐鳥(芋茎=芋の茎)を戻し、塩もたしの塩だしをして・・・

他にも各種の山菜の塩出しをしたり 、黒豆を煮たり・・・。

次々にやるべき仕事が湧いて出て、「これでよし」というきりがありません。

とはいえ、明日からは家を留守にするので、心苦しいながらあとは全て女将に任せることになります。

毎年同じように繰り返している多聞館の年末の風景です。

2009年12月 9日 (水)

大黒様のお歳夜

今日12月9日は『大黒様のお歳夜』です。

各家庭で大黒様に豆尽くしの膳などをお供えして、家族の健康や商売繁盛、子孫繁栄などを祈るもので、庄内地方特有の風習のようです。

お供えする「豆尽くしの膳」の メニューはだいたい一般化しており、ハタハタの田楽をメインに、豆なます、豆腐の田楽、豆ご飯、そして納豆汁・・・といったところです。

お供えする「豆尽くしの膳」の メニューはだいたい一般化しており、ハタハタの田楽をメインに、豆なます、豆腐の田楽、豆ご飯、そして納豆汁・・・といったところです。

近年では、地元のスーパーなどでも、お歳夜限定で、単品、或いはセットで大黒様メニューが売られているようです。

豆は、「まめに=健康に」過ごす、に結び付くのでしょう。

また、ハタハタは「鰰」と書くように(一説では雷神の古名とされ「霹靂神(はたたかみ)」に由来しているとか)、古くから神聖な魚とされてきたことや、「ぶりこ」と呼ばれる魚卵がたっぷりと入った様子が多産を連想させるのかもしれません。

料理と共に供えられる二股に割れている「まっか大根」も、安産や子孫繁栄を祈願する意味があるとも言われています。

料理と共に供えられる二股に割れている「まっか大根」も、安産や子孫繁栄を祈願する意味があるとも言われています。

さらに、お金を入れた枡も供えられます。こちらは商売繁盛や金運(家運)上昇の意味なのでしょう。

さすがは庶民に身近な大黒様。様々な祈りを引き受けてくれます。

米や豆のお菓子・お神酒をも供え、灯明をともして皆が拝んだ後は・・・

大黒様メニューでの夕食です。

今年一年の無病息災に感謝し、来年へと思いを馳せるひと時です。

2009年12月 4日 (金)

『自家製漬物』漬け込み中。

本格的な冬の訪れを前に、この地域の畑では野菜の収穫が急がれています。

この時期に収穫された野菜の多くは長い冬に備えるための「越冬野菜」です。

その保存方法の代表が「漬物」です。

多聞館でも先月から連日のように野菜の漬け込み作業が続いています。

青菜、赤かぶ、大根、白菜・・・・・

新鮮な野菜を流水できれいに洗い、必要な下処理を施し、分量の塩などを加えて重石を載せます。

あとは時間がそれぞれの野菜のうまみを凝縮させ、昇華させてくれるのを待つだけです。

流通事情がよくなった昨今では、一年を通じて生の野菜が手に入るので、「越冬野菜」という言葉自体死語になりつつあるようです。

でも、生産者の顔が見える地元の野菜を、最高の旬に収穫し、うまさを凝縮させた漬物は『地域の食文化の結晶』といえると思います。

多聞館にお越しの客様にもそんな自家製の漬物を召し上がっていただいております。

どうぞ、ご期待ください。

2009年11月11日 (水)

干し柿ができました。

先日、渋柿のカワをむいて干し柿を作っている様子を紹介しましたが、10日ほど天日と寒風にさらされたことで、だいぶ完成に近付いてきました。

みずみずしいオレンジ色だった渋柿はぷにゅぷにゅで黒っぽくなっています。

<BEFORE> <AFTER>

中は半生状態ですが、すっかり渋みは消え、何ともいえない上品な甘さに変化しました。

市販のもののように白い粉をふかせるには室内に取りこんで保管するのですが、私はこの半生状態の干し柿の方が大好きです。

今日は初物の自家製干し柿を、用事でお越しのお客さんと一緒に味わいました。

なかなかの出来に、話もお茶も進みます。

ことさらに意識せずとも、昔ながらのスローフード・スローライフです。

2009年11月 8日 (日)

『雪囲い』完了

昨日と一昨日の2日間、多聞館では雪囲いの作業が行われました。

積雪が多くなり、屋根の雪を下ろすと、建物は二階まで届くほどの雪に埋もれます。

その雪から建物を守るのに不可欠なのが雪囲いです。

杉の長木と竹で枠組みを作り、プラスチックの波板をかぶせてビニールひもで固定していきます。

(昔は萱を編んで作ったコモ、玉縄を使っていました)。

作業には去年と同じく、田村さん、神林さん、石井さんのお三方があたってくれました。

庭木なども含めて、2日間で全ての雪囲いが完了しました。

建物が雪囲いに覆われると、風のあたりが防がれ、気分的にも暖かに感じられます。

これでいつ雪が降っても準備万端・・・とはいえ、本格的な降雪はできるだけ遅いほうがありがたいです。

2009年10月30日 (金)

干し柿吊るし

庄内柿の生産農家の方から生の柿を分けていただき、干し柿を作りました。

干し柿は昔ながらの冬の味覚。

多聞館では様々な料理に使うほか、正月のお供えにもする大切な食材です。

皮を剥いた渋柿をネットに入れて、日当たりのいい場所に吊るします。

そのまま数週間、日光と寒風にさらされることで、だいだい色が黒っぽく変わり、渋みは甘みに変化します。

この状態でも十分美味しいのですが、それを取りこんで手もみして、暗所で休ませておきます。

しばらくして表面に白い粉がふいてくれば完成です。

鳥などから食べられないように見守りながら、楽しみに甘くなるのを待ちたいと思います。

最近のコメント