2017年6月17日 (土)

2017年5月21日 (日)

湯殿山参拝の交通手段について

この4月1日の庄内交通のバスダイヤ改正により、鶴岡駅~湯殿山の路線バスが廃止されました!

代替手段として、鶴岡市観光連盟では湯殿山開山期間(6月~10月)の土・日・祝日に限り、湯殿山~羽黒山(~鶴岡市街地)の直通バスを運行します。

運行ダイヤと運賃の詳細は → こちら

なお、バスの運行のない平日は割高ですがタクシーをご利用ください。

料金は湯殿山~羽黒山門前町の手向(とうげ)まででおおよそ¥13000(小型)/¥17000(ジャンボ)です。

出羽三山参拝のお客様にはご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

2017年5月 5日 (金)

春山代参・坂迎え 2017

「春山代参」と称し、5月4日の未明から月山へ上り、山の神様を手向の里へと迎えに行った各集落代表の行人(御行様)たちの一行が今朝、手向に戻ってきました。

各集落では、これを出迎えてもてなす「坂迎え」という行事が行われました。

かつては各集落ごとに月山を見晴らす「坂向かえ場」があり、そこで坂迎えの行事が行われていましたが、今ではひとつの集落しか続けておらず、他の集落では神社や公民館などで行われています。

私の住む下長屋町でも「烏崎稲荷神社」で、御行様の報告を聞いた後、神拝、そして直会(なおらい=神様とともにする会食)を行いました。

今年の春山代参は晴天に恵まれたものの、月山には残雪が多く、御行様たちも結構苦労されたようです。

春山代参・坂迎えが終わると、手向では山の神様に見守られながら、農作業が本格化します。

2017年4月29日 (土)

2017年4月12日 (水)

2017年4月 6日 (木)

2017年3月18日 (土)

2017年2月28日 (火)

2017年1月14日 (土)

2017年1月 1日 (日)

羽黒山松例祭2016

皆様、あけましておめでとうございます。

羽黒の里より、皆様のご多幸をお祈り申し上げます。

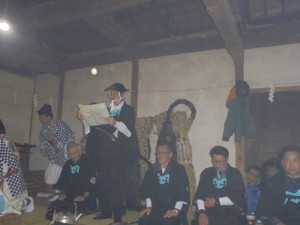

大晦日から元旦にかけて行われた羽黒山松例祭(国指定重要無形民俗文化財)は、最低限の積雪と、穏やかな天候に恵まれ、無事終了しました。

私も若者頭の一人として参加させていただきましたが、前年までの反省を生かして向上したこともあれば、来年への反省を残すこともあり・・・。松例祭はこれに関わる多くの人たちによるこのような繰り返しの中で長い年月受け継がれてきた祭りなのだ、ということを改めて感じております。

百日間の行(羽黒山冬の峰)の満願を迎えた位上・先途の両松聖も、補屋(しつらえや)での長い一日の最後に、、百日間祈り続けた「興屋聖」の中の五穀を土間にまく「昇神祭」、さらに精進落しの「鯡のすし」を経て、若者頭らとともに羽黒山の参道を駆け下りるようにしてそれぞれの自宅へと戻られました。

元日は早朝から、羽黒山の門前町手向(とうげ)の各所で、松例祭でいただいた引き綱を折りたたみ、軒に掲げる作業が若者たちによって行われていました。

もちろん、若者たちはその後、反省会・慰労会という酒宴で盛り上がったことでしょう。

そのような松例祭関連の行事は1月4日まで続きます。

松例祭を中心に年が暮れ、年が開ける。昔ながらの手向の光景です。

松例祭に関わられたすべての皆様、ご苦労様でした。

最近のコメント