出羽三山

2015年8月26日 (水)

2015年8月25日 (火)

2015年8月 8日 (土)

2015年7月26日 (日)

2015年7月19日 (日)

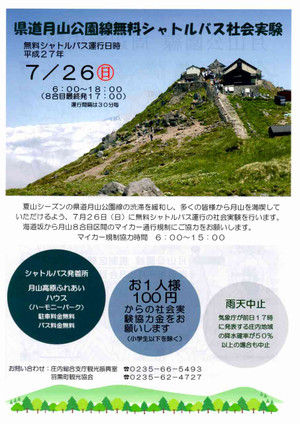

県道月山公園線無料シャトルバス社会実験のお知らせ

毎年、夏山シーズンのピークに渋滞が発生して問題となっている県道月山公園線(通称「月山道路」)。

出羽三山参拝、月山登山のメインロードともいえるこの道路の渋滞緩和は地元にとっても大きな課題です。

そこで、去年に続き今年も無料シャトルバスを運行してマイカーの通行を規制する社会実験が行われます。

期日は7月26日(日)(雨天中止)

時間は6:00~18:00(8合目最終初17:00)

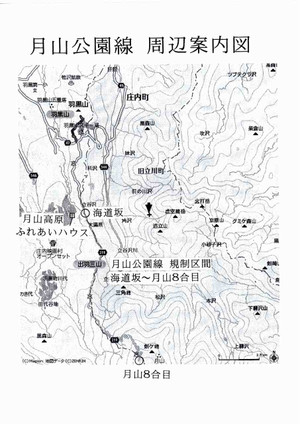

月山の麓の「月山高原ふれあいハウス」(ハーモニーパーク)から月山八合目の間を30分間隔で無料シャトルバスが運行します。

今回はおひとり様につき¥100の協力金をお願いします。

お問い合わせは・・・

・庄内総合庁舎観光振興室 TEL0235-66-5493

・羽黒町観光協会 TEL0235-62-4727

皆様のご協力をお願いいたします。

2015年7月15日 (水)

2015年7月14日 (火)

2015年6月16日 (火)

2015年5月 5日 (火)

春山代参~坂迎え

羽黒山の門前町手向(とうげ)地区の各集落の代表者(=御行様(おんぎょうさま)))たちが早春の月山に上り、山の神を里に迎えるという行事「春山代参」が昨日(5月4日)行われました。

(画像は過去の春山代参のものです)

出発前の数日間、精進潔斎して春山代参にのぞんだ御行様たちは、雪深い月山に登拝し、湯殿山に下り、夜は羽黒山斎館に泊まります。

出発前の数日間、精進潔斎して春山代参にのぞんだ御行様たちは、雪深い月山に登拝し、湯殿山に下り、夜は羽黒山斎館に泊まります。

そして今日(5月5日)、早朝の三神合祭殿参拝ののち、羽黒山参道を下り、氏子たちに手渡すお札を携えて手向に帰ってきました。

今年はお天気に恵まれ、みなさん怪我もなく無事大役を務められたようです。

その後は各集落において御行様を出迎えてもてなす「坂迎え」という行事が行われました。

この行事は、昔はそれぞれの集落ごとに決められた月山を見晴らす丘(=坂迎え場)で行われたことから「坂迎え」と呼ばれたのだと思いますが、今は各集落の神社などで行われており、文字通りの「坂迎え」が行われているのは一つの集落だけだそうです。

昔とは形は変わってきても、手向の大切な行事として受け継がれている「春山代参、坂迎え」です。

最近のコメント